風が強い日もあれば、ほとんど風が吹かない日がありますよね。

どうして、風が吹くのでしょうか?

この記事では、風が吹く理由について、できるだけわかりやすく説明してゆきます。

【小学生にもわかる】空気にも重さがある?「気圧」とは?

そもそも“風”とは、「空気が動くこと」を意味します。では、なぜ空気は移動するのでしょうか?

風が吹くメカニズムを理解するには、まず「気圧」(きあつ)の存在を知らなくてはなりません。

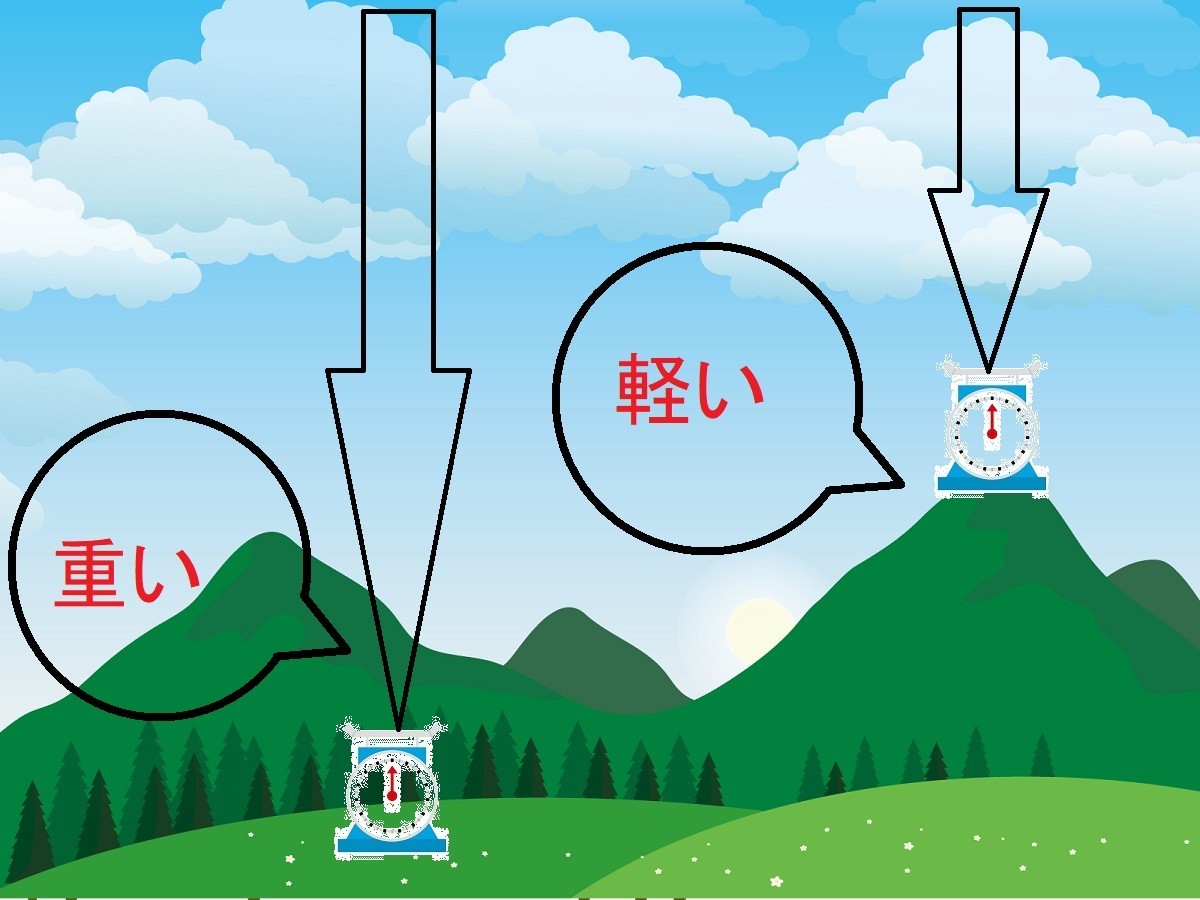

空気は、ちっ素や酸素など、さまざまな気体の分子が集まってできています。分子がたくさん集まっているほど、空気も“重く”なります。

実は、わたしたちの目に見えない空気にも、ちゃんと重さがあるのです。

たとえば、低いところでは、山の上に比べて空気の重さがのしかかっています。押された側にも空気や地面があるので、同じ力で押し返そうとします。

空気は上からも下からも押されて行き場をなくすと、今度は横に移動しようとします。でも、横にも空気があるので、押し合うことになります。

空気の“おしくらまんじゅう”状態です。

このように、となり合う空気同士が押し合うちからを、「気圧」(きあつ)といいます。

【簡単に】風が吹く理由とは?どうして空気は移動するの?

空気はとなり合う空気と、常に押し合いをしています。

満員電車を思い浮かべてください。

ぎゅうぎゅう詰めだと、乗り降りのとき、外に押し出されそうになりますよね? ふん張るチカラがないと、そのまま駅に押し出されてしまいます。

同じように考えてみます。

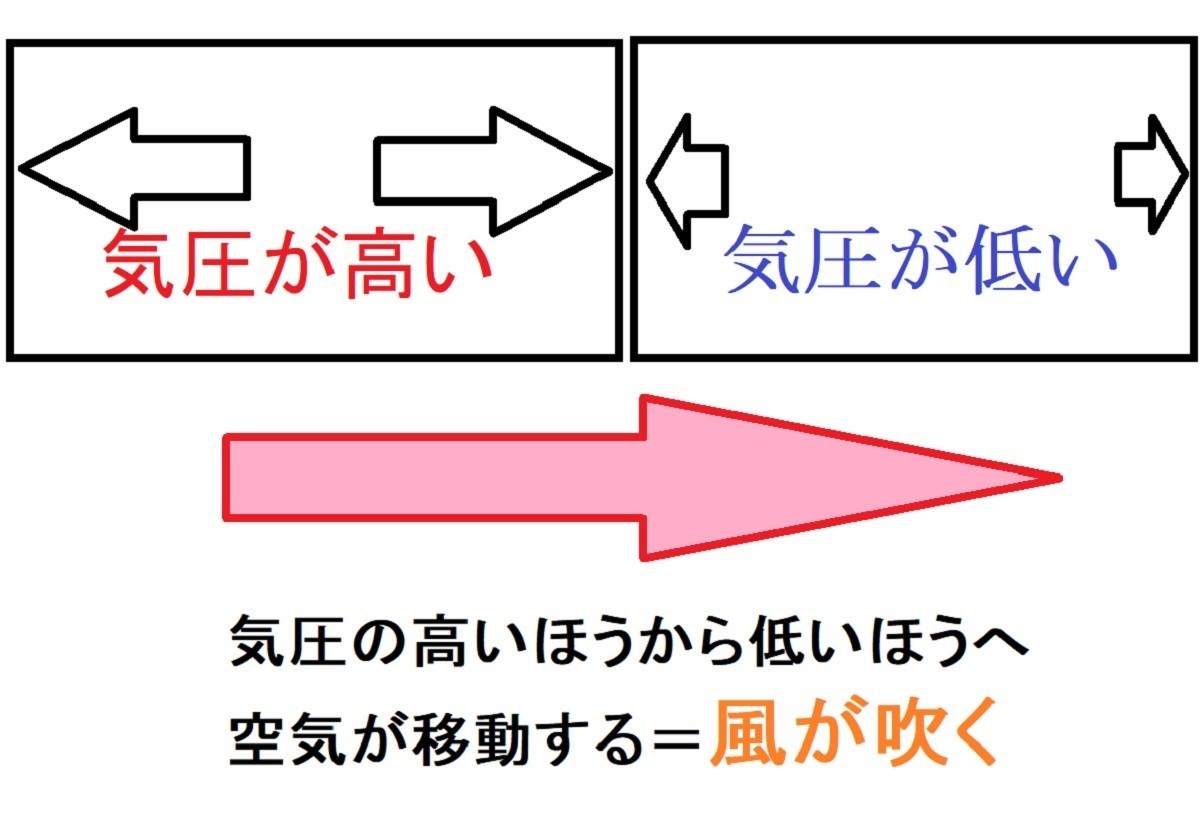

となり合う空気との間に、「気圧」の差があるとき、つまり押し合うちからに差があるとき、気圧の高いほうから低いほうへ押し出される形で、空気は移動します。

これが、「風が吹く」仕組みです。

外側へ向けて押すちからの差(=気圧の差)がなくなると、風はやみます。気圧の差があればあるほど、風が強く吹くことになります。

- 関連:風速5mってどのくらい?ゴルフや釣り、バーベキューができる目安とは?

- 関連:風速7m(メートル)とはどれくらい?自転車やバイクへの影響は?

- 関連:風速10m(メートル)はどのくらい?飛行機が欠航となる目安とは?

【中学生でもわかる】風が吹く仕組みとは?温度差や気圧の差が関係しているって、ホント?

では、なぜ気圧の差は生まれるのでしょうか?

実は、元をたどると、太陽が関係しています。

太陽から地球へやってきた光は、地面や海面まで届きます。太陽の光によって地面や海面があたためられると、そこと接している空気もあたためられます。

このとき、緯度や地形の違いによって、太陽の光が届く量に差ができます。

平地のように周りにジャマするものがなければ、地面はあたためられやすくなります。

逆に、山があったり谷があったりして、地形が複雑だと、光が途中でジャマされます。地面まで太陽の光が届きにくくなるので、あたためられにくくなります。

平地と複雑な地形では、温度の差が生まれます。

温度差が密度の差を生み、気圧の差に!

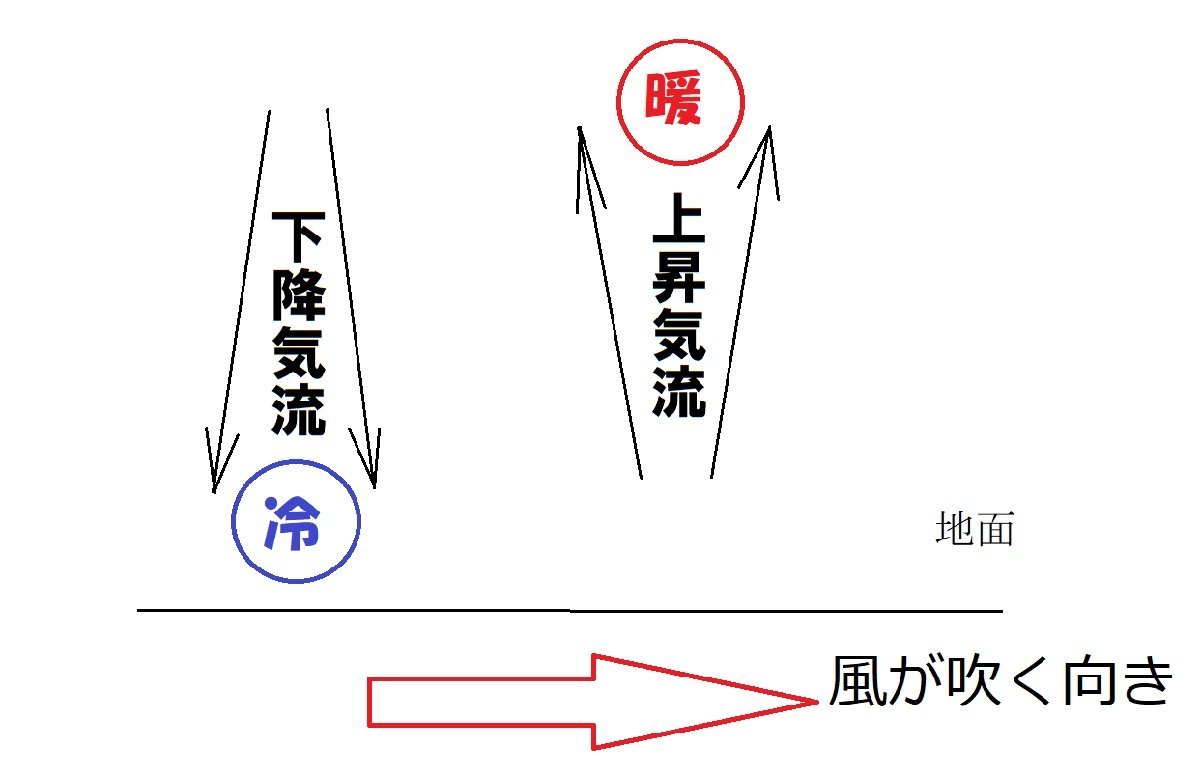

空気はあたためられるとボワ~ッとふくらみ、スカスカになって密度が低くなります。すると、周りの空気より軽くなって上昇気流を生みます。

(=あたたかい空気ほど軽い⇧)

逆に、空気が冷えるとギュ~ッと縮こまって、密度が高くなります。中身がギッシリになれば重くなって、下降気流が生じます。

(=冷たい空気ほど重い⇩)

あたたかい空気と冷たい空気がとなり合っているとき、冷たい空気はあたたかい空気の下に潜りこもうとします。

☆風がふく向きと、温度・密度の相関関係☆

下降気流(⇩) ⇨ 上昇気流(⇧)

温度の低いところ ⇨ 温度の高いところ

密度の高いほう ⇨ 密度の低いほう

上昇気流で密度の低くなった空気を補うように、冷たくなった空気が入りこんできます。これが空気の流れを生むことになり、風が吹くのです。

陸地と海は、昼と夜で風の向きが変化する!

なお、陸地と海の温度差によっても、風は生じます。

- 陸地(熱しやすく冷めやすい)

- 海(あたたまりにくく冷めにくい)

(※ 温度の伝わりやすいさ・・・固体 > 液体 > 気体)

昼は、陸地のほうがすぐあたたまり、上昇気流(↑)が発生します。海の温度はそこまで上がらないため、空気は冷たいまま。

陸地(↑) ⇦ 海(↓)

という向きの風が吹くことになります。

夜は、陸地のほうが先に冷え、周りの空気が重くなって下降気流(↓)が発生します。海の温度はそこまで冷え切っていないため、陸側から冷たい空気が入りこんできます。

陸地(↓) ⇨ 海(↑)

という風の向きとなります。

この陸地と海の性質の違いによって温度差が変わるため、昼と夜で風の向きも変わることになります。