「大学受験」に関して調べ物をしていたら、このようなツイートを見つけました。

浪人始まって今が一番つらいわ。毎日朝から夜まで一人で自習するの想像以上にきつい。

— m.m (@mm08223298) July 28, 2022

現役が良い勝負仕掛けてくる時期になったが現役と良い勝負してるって去年一年間はなんだったんだ?

— 浪人煽りbot【旧・宅浪つらいbot】 (@takuroturai_bot) August 1, 2022

メチャクチャわかります。

4月・5月は、浪人生にとってモチベーションが高い時期。でも、7・8月となってくると、徐々にモチベーションが低下します。

また、部活をやめた現役生が、成績を伸ばしてくる時期でもあるんですね。

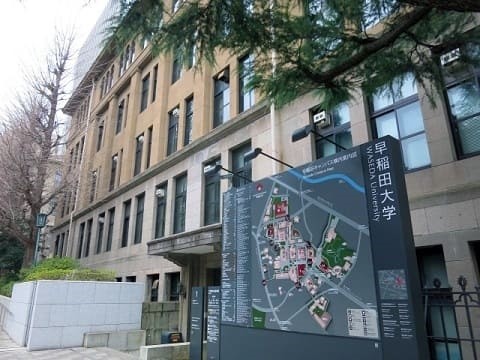

この記事は、宅浪で早稲田の文学部に合格した筆者が、逆転合格するまでをまとめた体験記です。特に、浪人・宅浪で苦しい思いをされている受験生に役立ってくれれば幸いです。

- 真面目でも勉強はできなかった?落ちるべくして落ちた「不」合格体験記

- 社会の中に“居場所”がない? フリーターからニートへ! 孤独と自己否定をくり返す日々

- 【早稲田文学部 合格体験記①】ムダを省く暗記法【高速で何度も反復する】

- 【早稲田文学部 合格体験記②】模試の結果は散々! でも,参考になるのは赤本だけ!

- 【早稲田文学部 合格体験記③】構文がわかる!『ビジュアル英文解釈』で,勉強が面白くて仕方ない!

- 【早稲田文学部 合格体験記④】受験を打ち明けたときの両親の反応は?親不孝な自分を恥じた!

- 【早稲田文学部 合格体験記⑤】意外と受かる?合格最低点を取るための戦略とは?

- 【早稲田文学部 合格体験記⑥】受験本番【英語で時間が余る! 古文でヤマ的中!】

- 【早稲田文学部 合格体験記⑦】合格発表!浪人/宅浪が難関私大に逆転合格した要因は?

- まとめ

真面目でも勉強はできなかった?落ちるべくして落ちた「不」合格体験記

私は、中学のときは真面目で成績もよかったため、高校はいわゆる“進学校”に通いました。といっても、新潟のド田舎の進学校ですけど。

ところが、すぐに高校1年の1学期で挫折を味わいます。いきなり平均70点代を取り、20位/40人中という成績だったのです。

「“井の中の蛙”(かわず)だった! 自分より頭のいい人なんて、いくらでもいる」

すぐにヤル気を失い、定期テストの直前でもゲームに興じる始末。

そんな怠慢で受かるはずもなく、現役時代に受験した偏差値50ほどの大学すべて落ちています。

とある大学の合格発表のときのこと。

私が「不合格」を知ったその横で、ある娘さんと母親がこんな会話をしていたのを覚えています。

娘「(受験番号が)あったーーーー」

母親「やったね! 頑張ったもんね」

大学の応援部の人たちが、受かった男の子を胴上げする光景も、目に焼き付いています。

頭も悪い。努力もしてない。そんなヤツが受かるはずない・・・

合格発表の帰り道、空は真っ青でカラッカラに晴れていました。でも、私の目に映る景色はすべてが灰色でした。

社会の中に“居場所”がない? フリーターからニートへ! 孤独と自己否定をくり返す日々

“全滅”を経験した私は、すっかり自信喪失していました。

浪人したところで受かる気がしなかったため、特に目標もないまま「フリーター」という道を選択します。

このころ、私の家庭は特殊な状況でした。

父は単身赴任で横浜。母は自動車会社の事務職。弟たちはそれぞれ高校・中学に通っており、部活で帰りは夜7時ごろです。

週3でバイトしていた私は、昼間ひとりで家にいることが多くなります。半分ニートみたいな生活を送っていたのです。

最初は、その状況が“楽園”に思えました。

昼間のあいだ中ゲームに興じようが、大音量で好きな映画を見ようが、誰にも文句を言われないのです。

「このままではダメだ。廃人になってしまう。でも、何したらいいんだ?」

弟たちが夏休みに入るころには、“自己否定の沼”に落ち、発狂寸前でした。

ある日のこと。

ゲームにも飽きた私は、父の書斎に入ります。

父は高卒ではありますが、大変な読書家です。書斎には、吉川英治の『三国志』から化学の“触媒”に関するものまで、本であふれていました。

その中に、

『中学生の勉強法』『できるビジネスマンの手帳術』

みたいな本がありました。

このとき、ハッとします。

「ホントに頭のいい人って、勉強法が違うんじゃないか?」

自分でも驚きました。

心の奥底に、“大学受験への未練”があったことに気付かされたからです。

私はすぐに古本屋に向かいます。「勉強法」「大学受験のノウハウ」について書かれた本を、手当たり次第に読みました。

その中の1冊がコレ。人生を変えてくれた本です。

『偏差値50から早慶突破』は、すさまじく実用的な本でした。

何がスゴイって、早稲田と慶應の各学部ごとに配点や合格最低点などのデータが記載されている上に、取るべき最短ルート・おすすめの参考書まで書かれていたのです。

(⇦ 出版年が古いので、2022年の現在とは科目・指導要領が違う部分もあります)

また、冒頭に早稲田・慶応の魅力がつづられているのですが、これが心に刺さりました。

「早稲田、なんか楽しそう」

小説や映画が好きだった私は、早稲田の文学部に興味を持ちます。

【高校時代の偏差値50 ⇨ 早稲田・文学部の偏差値は67】

カレンダーは8月の終盤を示しています。

5か月も何も勉強しなかった人間が、いまから受験勉強するなんて・・・

いま考えれば無謀です。

でも、半分ニート状態だった私には、“比較対象”がありません。無知すぎて、それがどれほど無謀な挑戦か、知らなかったのです。

【早稲田文学部 合格体験記①】ムダを省く暗記法【高速で何度も反復する】

本格的に受験勉強を始める前に、

「これまでの勉強法を変える必要がある」

という確信めいたものがありました。

高校時代の私は、こんな暗記法をとっていました。

・世界史だったら、まとめノートを作って、重要そうな箇所に蛍光マーカーを塗って、勉強した気になっている

こういうやり方は、ものすごく時間がかかります。さらに、勉強したところと全然違うところがテストに出たりします。

鬼頭 政人 氏の著書『頭のよさとは「ヤマを張る技術」のことである』を読んで、それまでの勉強法がいかに間違っていたのか、痛感しました。

この本で書かれているように、「出題率が高い箇所」と「出題される可能性が限りなく低い箇所」を、同じ労力を使って覚えるのは効率が悪すぎます。

“どこが重要か”を決めるのは、あくまで入試の出題者だからです。

また、ある記憶術の本には、

と書かれていました。

そこで、英単語・古文単語は、高速で何度もくり返します。発音記号だとか、例文を読んでいると時間を食ってしまうので、

【スペル ⇆ 意味】

が瞬時に出てくるように、そこだけを10周します。反復、反復、反復!

どうしても覚えられない英単語は、語呂合わせを使って覚えます。

>> 英単語を短期間で覚える方法!ダジャレと忘却のメカニズムを利用した暗記法とは?

ダジャレを作る作業が楽しくて、能動的に勉強に取り組めるようになってゆきます。

世界史も通読するだけ。まずは、教科書を高速で10回読みます。

小説のように、ただ教科書を読むだけ。山川の用語集で語句をくわしく調べるとか、重要そうな箇所にマーカーを引くとか、最初はやりませんでした。

【早稲田文学部 合格体験記②】模試の結果は散々! でも,参考になるのは赤本だけ!

「宅浪」にとって、モチベーションを維持するのは大変です。そこで、代ゼミや河合塾の模試を月に2回のペースで受けることにします。

9月に受けた2つの模試は、どちらも「E判定」。

でも、判定とか点数はいっさい気にしませんでした。

そもそも、予備校の模試の出題者と、入試問題の出題者はまったくの別人です。模試では表面的なことを聞いてきますが、難関校の入試では“本質的なこと”を聞いてきます。

模試の成績なんて、気にするだけ時間のムダ。

あくまで気持ちがダレるの防ぐためだけに受けました。

とはいえ、10月に入ると、さすがに焦りが出てきます。

英単語 ⇨ 文法書

と反復し、ある程度の基礎力は身に付いてきました。

ところが、長文になると、まるで内容が頭に入ってこないのです。単語はそこそこわかるのに、何を言っているか意味がわからない。

そんな不安を打ち消してくれたのが、ある英文解釈の参考書でした。伊藤和夫 先生の『ビジュアル英文解釈』です。

【早稲田文学部 合格体験記③】構文がわかる!『ビジュアル英文解釈』で,勉強が面白くて仕方ない!

『ビジュアル英文解釈』は、複雑な構文を見抜くための参考書です。“精読”といって、正確に読むことを重視したリーディングの勉強法です。

著者の伊藤和夫 先生は、英文解釈の第一人者。

特徴的なのは、例文が以前に学習した内容をふまえた構文になっていること。新しい知識を蓄えながら、過去の復習も兼ねているという作りなんです。

びっくりしたのが、この本でじっくり学習していると、

「いちいち戻って訳す」

という悪いクセが直ってゆくこと。

“速読のための速読”ではなく、構文を知って正しく読めれば、自然と読解のスピードが上がってゆくことを実感できたのです。

伊藤 先生はこの本を書く前にラジオをやっていたそうで、説明がわかりやすい。

装丁は古く、ビジュアルも時代遅れだけど、全然いまでも通用する内容です。

『ビジュアル英文解釈』に出会ってから、長文読解が面白くて面白くて仕方なくなりました。ただし、内容をかみ砕くのに時間がかかるので、いつの間にか勉強時間も10時間、12時間と増えてゆきます。

関連:逆転合格! 英語長文で合格点を取るまでのルートと参考書の順番

【早稲田文学部 合格体験記④】受験を打ち明けたときの両親の反応は?親不孝な自分を恥じた!

秋の終わりごろにはバイトを辞めました。とてもじゃないけれど、時間が足りなかったからです。

受験を考えていることは、家族の誰にも伝えていませんでした。しかし、さすがにごまかしが効かなくなっています。

11月の終わりごろ。

単身赴任の父が帰ってきたタイミングで、

「早稲田を受けたい。受験勉強している」

と、両親に打ち明けます。

烈火のごとく怒られると思っていました。しかし、何の反対もされませんでした。その代わり、「目をつぶってでも受かる学校を併願すること」

という条件を出されました。

私は一瞬、「期待されてないんだな」と思いました。

両親のほうは、「無気力なフリーターだった私が、何か変わる“きっかけ”になれば・・・」と思っていたそうです。

急に涙が出てきました。

小学校のころは勉強ができて、“神童”なんて呼ばれたこともありました。いろんな習い事を経験させてくれたのも、長男の私に期待してくれていたからに違いありません。

でも、いまはレールを踏み外し、むしろ“家族のお荷物”になっている。

「情けない。最低の親不孝者だ!!」

自分を恥じました。

しかし、決意表明した以上、後戻りはできません。

「絶対に受かってやる!!」

決心した私は、これまで以上に勉強に打ち込みます。

あまり余計な参考書には手を出さず、とにかく赤本を何度もくり返します。文学部の赤本は20年分そろえ、出題傾向の似ている教育学部・人間科学部の赤本も買いました。

苦手の世界史も、赤本でのアウトプット中心。

すべての範囲をまんべんなく勉強するのは効率が悪すぎるので、過去問で頻出の時代・地域だけを問題演習しました。

気が付けば、1日の勉強時間は14時間を越えていました。

それでも、睡眠は7時間は確保し、規則正しい生活だけは心がけていました。

こんなツイートを見つけましたが、心からそう思います。

今日の勉強時間は6時間!?一日13時間しても11時間は自由時間だよ!?6時間寝てても5時間は浮くよ!?!?何で!?残り7時間、勉強時間の倍以上の時間は何に費やしてたの!?!?え、Twitter!?!?まだ続けてたの!?宅浪なら一日48時間はノルマだよ!?!?

— 浪人煽りbot【旧・宅浪つらいbot】 (@takuroturai_bot) August 1, 2022

【早稲田文学部 合格体験記⑤】意外と受かる?合格最低点を取るための戦略とは?

秋の終わりごろから、週に1回「赤本デー」を設けて、本番と同じタイムスケジュールで過去問を解いていました。

(⇦ 図書館の自習室で実施。試験本番の時間配分をシミュレートする)

自宅に戻って自己採点後、合格最低点とどのくらい開きがあるか、チェックします。

“合格最低点”に届かせるためには、どこを強化すればいいか分析。それにより、1週間の勉強スケジュールを組み立てていたのです。

・国語・・・75点

・地歴・・・50点

合計200点。

このうち、130点/200点 取れれば、まず受かります(当時の話)。

つまり、トータルで65%取れれば充分なのです。

(⇦ 62%が合格最低点の年も! 意外と受かる気がしてきませんか?)

1月初旬に赤本を解いたときは、私の得点率は55%でした。つまり、110点/200点。

あと20点をどこで取るか?

- 6割5分とれる英語をさらに伸ばすか?

- 6割の国語を強化するか?

- 5割とれるかどうかの世界史を強化するか?

早稲田の世界史には、難問・奇問が出ます。そもそも範囲が広すぎる。

早稲田の現代文は、ほとんどの受験生が解けないような超難問が出ます。

残り2ヶ月で合格の可能性を1%でも上げるには、どうすればいいのか?

私が取ったのは、“英語で7割5分をめざす”という戦略でした。配点が高く、勉強が苦にならないのが決め手です。

そこで、『大学入試英語頻出問題総演習』(桐原の英頻)で、文法やイディオムを総復習。「文法」「語法」「イディオム」だけ3周します。

(⇦ いまの『Next Stage 英文法・語法問題』に該当する文法問題集です)

さらに、難関大学むけの英単語集『速読英単語 上級編』で、語彙力を強化します。

このとき、文学部が好みそうな難単語を中心に覚えます。

1月中旬には、センター試験(=現在の共通テスト)が行われます。

国公立と早稲田を併願する受験生も、かなりの数います。

私は、初めから私立1本で勝負をかけています。

追い込み時期に5科目勉強するのと3科目だけでいいのとでは、負担がまるで違います。

この1か月が、彼らとの学力差を埋める“最後にして最大のチャンス”だと思っていました。

すっかり“ゾーン”に入っていた私は、もはや「孤独」や「不安」を感じるヒマがないほど、勉強にのめりこんでいました。

【早稲田文学部 合格体験記⑥】受験本番【英語で時間が余る! 古文でヤマ的中!】

受験本番を迎えます。

早稲田の入試は、2月の中旬ごろに行なわれます。

高田馬場駅から送迎バスが出ているのですが、とにかく凄まじい受験生の数でした。ぎゅうぎゅう詰めに押しこまれてバスに乗ったのを覚えています。

試験本番。

英語で驚いたことがありました。

たしか試験時間が80分だったと思いますが、あまりに簡単すぎて30分も余ってしまったのです。ちゃんと解いたのだろうか、と不安になったほどです。

10分ぐらい確認しましたが、ほとんど直しませんでした。

何度も何度も赤本でシミュレートした経験上、最初の答えのほうが合っていることが多かったからです。

古文では思わぬ幸運がありました。

数年前の過去問とまったく同じ出典だったからです。

当時は、“14時間の猛勉強が引き寄せた運”だと解釈しました。しかし今は、あれだけ赤本を研究したんだから、ヤマが当たって当然だろうという感覚です。

【早稲田文学部 合格体験記⑦】合格発表!浪人/宅浪が難関私大に逆転合格した要因は?

合格発表は試験の約1週間後。

当時は、キャンパスでも合格発表し、ネットでも確認できるようになった頃だと記憶しています。

私は合格発表の10時にはゆかず、夕方の4時に戸山キャンパス(いまの文学部・文化構想学部のキャンパス)に着きました。

娘「(受験番号が)あったーーーー」

母親「やったね! 頑張ったもんね」

現役時代、すぐ横で聞いた娘さんと母親の声がフラッシュバックしたからです。

“孤独ななかで戦ってきた。合格もひとりで噛みしめたい”

そんな思いもありました。

すでにキャンパスは閉まっており、正門の横にある守衛さんのいるスペースに合格結果が貼りだされていました。当然、私の他には誰も受験生はいません。

「あった・・・やっぱりあった」

合格を確信していたので、あっさりその事実を受け止めただけでした。

すぐに戸山キャンパスの近くにある公衆電話から、新潟の母に電話をかけます。

(⇦ なぜケータイを使わなかったのか、今でも理由がわからない)

私「受かったよ」

母「・・・・・・」

数秒間は反応がなかったので、こちらの声が届いてないのかと思いました。

母「・・・わーーーーーーーーー」

母が怪獣みたいな声を出して、泣き崩れているのが電話越しにわかりました。

それを聞いた私も、せきを切ったように涙があふれてきました。

思えば、幼少のころ、母は寝る前によく本の読み聞かせをしてくれました。当時は父が海外出張しており、女手ひとり、不安ななか子育てしていたはずです。

読書が好きになり、活字が苦にならないのは母のおかげ。

もっと難しい本が読みたくなり、いろんな分野に興味を持つようになったのは読書家の父のおかげ。

私が宅浪で独学で合格できたのは、本で学ぶことに抵抗がなく育ててくれた両親のおかげだったのです。

この他、数々の勉強法の本、受験ノウハウの本から学んだことをまとめます。

・とにかく赤本をくり返せ!5回もやれば、出題者のクセも見えてくる!

・英語は「多読」より「精読」! 正確に読めるかどうかで、ふるいにかけられる

・合格最低点をどうクリアするか? 戦略を練ろう!

特に、赤本は大事です。

赤本は、出題傾向、問題の形式、時間配分、出題者の好むテーマ、欲している学生のタイプ・・・いろんなことを教えてくれます。

赤本は、“入試の答えを半分教えているようなもの”なんです。

学力がついてから赤本をやる、というのは間違い。

早めにトライすると、20点/100点しか解けないかもしれないけど、それでいいのです。どこが足りないかを見極め、どの分野を勉強すれば合格最低点に近づけるのか?

優先して勉強すべき分野を洗い出すための作業だからです。

予想問題集とかハイレベルの問題集をやっているヒマがあったら、くり返し赤本を解いたほうがいい。これは断言します。

(⇦ 同じ年度の入試問題を何回か解いてもいいし、傾向の似ている早稲田の他学部の赤本を解いてもいい)

まとめ

社会のどこにも“居場所”がない感覚。将来への不安。孤独・・・浪人はホントに辛いです。こんな苦しい思い、味わわないに越したことはない。

でも、若いうちに挫折を味わっておくのは絶対にプラスの経験です。

最後に、『偏差値50から早慶突破 』の著者、和田秀樹 氏のこんな言葉を贈ります。

「受験なんて、人生の最初の“壁”にすぎない。ちっぽけな壁だ。これからの人生、受験より辛い出来事なんていくらでもある」

来年の春、みなさんの心にも“桜が咲く”ことを祈っています。